De l’air !

Bien qu’impalpable, invisible et inodore, l’air est précieux. Parce que l’altération de sa qualité affecte de nombreux domaines, il fait l’objet d’une attention particulière de la Métropole, qui agit pour préserver cet élément vital. Explications..

Samedi 6 février 2021. Les températures sont clémentes et les amateurs de photos n’ont nul besoin d’ajouter des filtres pour donner un aspect vintage à leurs clichés, car le ciel est… jaune ! Tout, en fait, est jaune.

La raison ? Un vent du sud qui transporte avec lui des poussières de sable du Sahara. Poussières qui, quelques jours plus tard et sous l’action d’un épisode pluvieux, s’écraseront plus ou moins durablement sur nos vitres. Impressionnant bien que pas si rare, l’épisode a eu l’avantage de rendre visible un constat qu’on oublie : l’air que nous respirons est chargé. Ce jour-là, entre autres, de poussières de sable.

Mais tous les jours d’oxydes d’azote, de soufre, de carbone, de benzène, de métaux lourds, et de dizaines et de dizaines d’autres composés, que l’on inhale, qui pénètrent plus ou moins loin dans notre organisme, et qui finissent par affecter notre santé.

Effets sanitaires

Asthmes, bronchites chroniques, cancers du poumon, accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, pathologies respiratoires ou cardiaques, les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique sont ainsi nombreux.

À tel point que dès 2014, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini la pollution atmosphérique comme le principal risque environnemental pour la santé dans le monde.

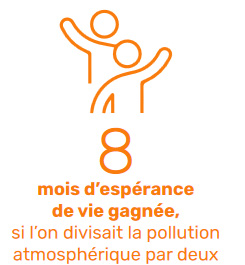

À l’échelle de la France, Santé Publique France évalue à :

Encore plus près, à l’échelle du bassin stéphanois, une étude de l’Agence régionale de santé (ARS) publiée en 2014 évaluait à :

Dommages environnementaux

Au-delà de ses effets néfastes sur la santé humaine, la pollution atmosphérique a également des conséquences sur l’environnement, l’agriculture ou encore les bâtiments. Celles-ci peuvent être visibles, sur les édifices notamment qu’elle noircit ou détériore, ou plus invisibles et sournoises sur les rendements agricoles qu’elle diminue, la biodiversité qu’elle réduit, les éco-systèmes qu’elle fragilise. Des effets qui prennent l’aspect de cercles vicieux lorsque, confrontés à la pollution, les végétaux se mettent en réaction à… produire plus de pollens, augmentant encore les risques d’allergie.

Ainsi, bien qu’invisible, la pollution atmosphérique n’en est pas moins majeure.

En 2015, le Sénat s’est essayé à l’exercice d’additionner tous les coûts générés par la pollution atmosphérique, pour évaluer son impact économique :

L’équivalent d’un plan de relance post-covid…

Des dizaines de polluants

Pour cela, il convient d’identifier les causes majeures de la pollution atmosphérique et, du coup, de revenir un peu en arrière. Car au fond, qu’entend-t-on par « pollution atmosphérique » ? Difficile de la cerner, tant elle est disparate : des centaines de polluants habitent, continuellement, l’atmosphère. Mais parmi eux, certains sont particulièrement présents, révélateurs de la qualité de l’air et, de fait, particulièrement suivis : le dioxyde d’azote, les particules fines (désignées PM 10 et PM 2,5, respectivement inférieure à 10 et 2,5 microgrammes) et l’ozone.

Le dioxyde d’azote est principalement l’effet du trafic automobile, et plus particulièrement de la circulation des véhicules diesel, responsables à eux seuls de près de 65 % des émissions sur le territoire. Cet impact a d’ailleurs été palpable lors du premier confinement, de la mi-mars à la mi-mai 2020.

Alors que le trafic automobile avait diminué de 70 %, les niveaux d’oxydes d’azote sur le territoire avaient plongé de moitié !

Les particules fines, elles, sont produites en partie par le trafic routier (entre 15 et 20 %) mais sont surtout dues au chauffage résidentiel (plus de 60 % des émissions de PM 10 et près de 70 % des émissions de PM 2,5).

Premiers responsables de ces chiffres, et de très loin, les systèmes de chauffage individuel au bois peu performants (foyers ouverts ou anciens, datant d’avant 2002), particulièrement polluants.

Le dernier indicateur, l’ozone, est lui plus difficile à appréhender.

L’ozone en tient une couche

Ainsi, si les fonds de vallées et les régions fortement urbanisées concentrent la plupart des émissions de polluants, l’ozone, elle, se concentre principalement et massivement dans les zones rurales et en altitude. La pollution atmosphérique concerne donc tout le monde, et est partout présente, même à la campagne !

Dernier élément et non des moindres : les deux tiers des vigilances atmosphériques déclenchées en 2019 étaient consécutives à des dépassements de seuil de l’ozone (le tiers restant étant lié aux particules fines).

Aussi, alors que les autres polluants ont une tendance globale à la baisse depuis plusieurs années, l’ozone est le seul a connaître une évolution à la hausse.

Pour le freiner, une seule solution : diminuer les émissions des autres polluants, dont la combinaison forme l’ozone.

La Métropole à la manœuvre

Forte de ce constat, la Métropole agit pour assainir son air. Dès 2015, elle s’inscrivait dans l’appel à projet « Ville respirable en 5 ans », lancé par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.

L’idée ? Devenir un laboratoire pour expérimenter localement des mesures destinées, si elles portaient leurs fruits, à être déployées plus largement.

S’en sont suivis la mise en place d’une zone à circulation restreinte sur l’hypercentre de Saint-Étienne, la décision de mettre fin aux achats de bus diesel, et plusieurs mesures relatives aux transports et à l’habitat, les deux secteurs les plus influents sur la qualité de l’air.

Une dynamique qui se poursuit et s’amplifie avec la mise en place récente de nouveaux dispositifs : le fonds chauffage propre, pour inciter les particuliers à remplacer les installations de chauffage les plus polluantes, et la création d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) autour de Saint-Étienne, pour empêcher la circulation des véhicules les plus polluants dans ce secteur déjà très exposé.